天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが昨日18日から能登半島地震の復興状況視察のために能登地方を訪れている報道がされておりました。

本日はその中でも最大震度7の非常に厳しい揺れを観測した志賀町を訪問されているようです。

この志賀町では、地震の影響で災害関連死を含め20人が死亡、110人以上がケガをしました。建物はおよそ2400棟が全壊するなど、あわせておよそ1万7600棟が損壊しました。 また、被災直後は水道の配水管が破損したため町内全域で断水となったほか、橋が崩落したり道路に亀裂が入るなどの被害も出ました。

能登地震から1年半が経とうとしていますが、なかなかこうして報道がされないと、我々は地震の記憶が薄れていってしまうもので、今の生活状況も知らないことが多いのですが、現地の映像でまだブルーシートの被った家が多くあるのには正直なところ驚きました。

現地の方も、天皇家の方が訪問することでこうして報道してもらうことで全国の人に現状を知ってもらえるし、自分たちが忘れられてないんだと実感できて嬉しい・・というコメントをされているのが印象に残りました。

〈丸商の工事事例紹介〉

マンション内の水道工事

【水道工事】

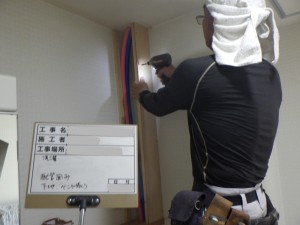

既設給水・給湯管止水工事

給水管新設工事 ポリブデン管

給湯管新設工事 ポリブデン管

配管工事 接手類取付け・接続・施工費

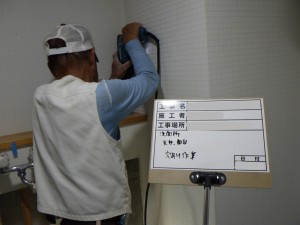

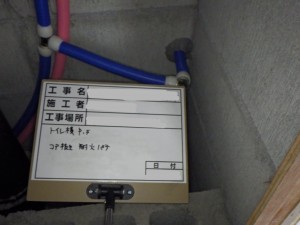

ブロックコア抜き パイプシャフト・PS ブロック

【その他工事】

既設洗面化粧台脱着工事

既設壁解体・復旧 プラスターボード使用

洗濯カウンター・キッチン・洗面化粧台裏

既設天井解体・復旧 押入れ(ベニヤ板にて復旧)

露出配管部分造作 押入れ・洗面所

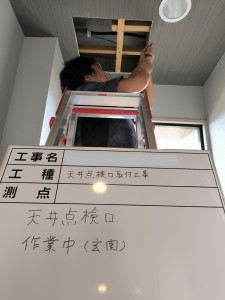

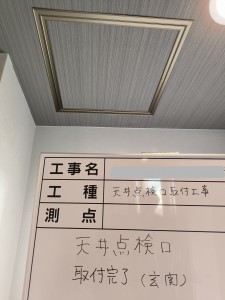

点検口作成 玄関・洗面

既設吊戸棚脱着工事

既設浴室鏡・手摺り解体

浴室鏡取付け

シャワーバー取付け

洗面所クロス商品 壁・天井分

洗面所クロス施工費

給湯器商品 ノーリツ GQ-1626WS リモコン取付け

給湯器取付け費 既設解体・接続含む

給湯器取替え工事

水道メーターボックス内の給水給湯配管新設工事

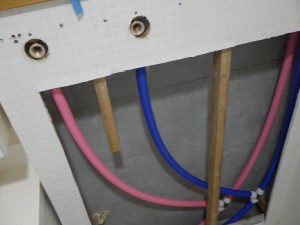

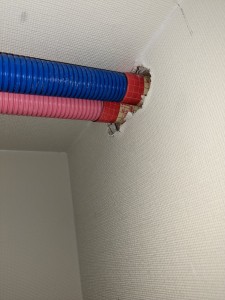

天井裏 給水給湯配管新設工事

B工事 給水・給湯管新設工事

【水道工事】

既設給水・給湯管止水工事

給水管新設工事 ポリブデン管

給湯管新設工事 ポリブデン管

配管工事 継手類取付け・接続・施工費

ブロックコア抜き パイプシャフト ブロック

【造作工事】

露出部分造作工事 ベニヤ板

既設壁解体・復旧 プラスターボード使用

既設天井解体・復旧 キッチン横物入れ・押入れ

キッチンパネル貼り

棚造作・カット 配管囲い(キッチン横:物入れ)

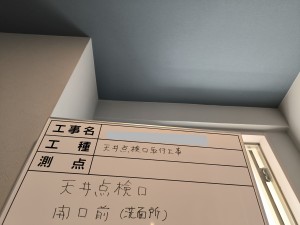

点検口作成 玄関・廊下・洗面

点検口作成

点検口作成

収納内 給水給湯配管新設工事 配管露出部造作工事

C工事 給水・給湯管新設工事

【水道工事】

既設給水・給湯管止水工事

給水管新設工事 ポリブデン管

給湯管新設工事 ポリブデン管

配管工事 継手類取付け・接続・施工費

ブロックコア抜き パイプシャフト ブロック

【造作工事】

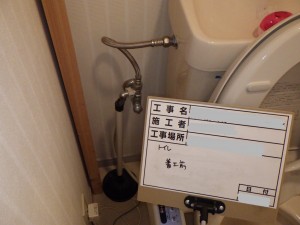

露出部分造作工事 下地・仕上げ(トイレ)

既設壁解体・復旧 玄関・洗濯ライニングカウンター・キッチン横

既設天井解体・復旧 和室2部屋(一部押入れ)

キッチンパネル貼り 洗濯ライニングカウンター

クロス貼替え キッチン横

点検口作成 キッチン横・洗面

玄関収納脱着

壁内給水給湯配管新設工事

水道メーターボックス内給水給湯配管新設工事

水道メーターボックス内給水給湯配管新設工事

流水チェック

流水チェック

今日はちょっと個人的な目線でお話をさせて頂きます。

今日、ふとYahooニュースで記事を見ていたら、元体操選手、19歳の女の子の記事で、全身麻痺になったけど「障害と生きていく・・」と頑張っている子の記事が載っていました。

私も半身麻痺ではありますが、車椅子の生活をしており、すごく興味があったのでその記事を読みましたのでここで紹介したいと思います。

女の子は小さい頃から体操競技を頑張ってきたのですが、高校生の頃、体操の練習中に跳馬の練習で転倒して、頚椎を損傷し全身麻痺になってしまったそうです。

全身麻痺になってから当初はふさぎ込むようになってしまったのですが、あることをきっかけに、「自分の力で生きたい」という思いが強くなり、今では一人暮らしをするようになったのだそうです。現在はヘルパーや介助制度を利用して、サポーターの手を借りながら生活をしているようです。

2025年春から大学生になって、視線入力でパソコンを操作して大学の勉強をして、お母さんにも身の回りの手伝いしながら、本人の自立の応援をしているとのこと・・

生活は、最初に描いていたよりも過酷で大変なものでしたが、少しずつ生活に慣れてきたのだそうです。

それで、話を少し戻しますが、あることをきっかけに「自分の力で生きたい」という思いが強くなったことに触れましたが、それは少し遡りますが、けがをしてからは人前に立つことが無かったのですが、ある時「在宅医療」をテーマにしたイベントがあり、女の子にそのイベントの司会を担当するお仕事が舞い込んできたわけです。

お仕事を引き受けた女の子は、やっぱりそこは10代の女の子ではありますので、メイクもしっかりとして、人工呼吸器をつけながらそのお仕事をした時のでしたが、この時にこんな体になった自分に何ができるだろうと考えて、笑って楽しく障害と付き合って生きることを頑張ろうと思いになったのだそうです。

女の子は「今の体は自分ひとりでは生きていけないし、絶対誰かの支えが必要だけど、家族の負担が少しでも減らせるように努力していきたい・・」ともコメントしております。

この私も前に病気になって、その時に半身麻痺になったのでしたが、同じように最初はこの先どうしようかとふさぎ気味になったのを覚えています。でもこの体で生活していくうちに、この女の子が感じたように、自分ひとりでは生きていけない・・ということを本当に強く感じました。

でも、この女の子の場合は私から見ても、全身麻痺になった時の生活って、なかなか想像できないくらい大変なものと思います。

ちょっと個人的見解になってしまいますが、こうした子も居るのだという事を思うと、私も障害があると言っても手は動きますし、自分で呼吸もできますので、もっともっと頑張らないとダメだなあ・・と思わされてしまいました。

皆さんもこうした女の子もいますので頑張ってください。

〈丸商の工事事例紹介〉

マンション内の水道工事

A工事 給水・給湯管新設工事

【水道工事】

既設給水・給湯管止水工事

給水管新設工事 ポリブデン管

給湯管新設工事 ポリブデン管

配管工事 継手類取付け・接続・施工費

ブロックコア抜き パイプシャフト ブロック

【造作工事】

露出部分造作工事 下地・仕上げ

既設壁解体・復旧 プラスターボード使用

既設天井解体・復旧 キッチン横押入れ

キッチンパネル貼り

棚造作・カット 配管囲い(キッチン横:物入れ)

点検口作成 玄関・廊下・洗面

【その他工事】

既設浴室鏡・シャワーバー解体 タイル一部解体・撤去含む

浴室鏡取付け(材工共) LIXIL:KF-5010AG

シャワーバー取付け(材工共) LIXIL:スライドバー BF-FB27

浴室換気扇取付け(材工共) 既設解体・接続含む

洗濯給水給湯配管新設工事

配管囲い造作工事

配管囲い造作工事

キッチン給水給湯配管新設工事

B工事 給水給湯管新設工事

【水道工事】

既設給水・給湯管止水工事

給水管新設工事 ポリブデン管

給湯管新設工事 ポリブデン管

配管工事 継手類取付け・接続・施工費

ブロックコア抜き パイプシャフト ブロック

【造作工事】

露出部分造作工事 造作ベニヤ

既設壁解体・復旧 プラスターボード使用

既設天井解体・復旧 ベニヤ板

キッチンパネル貼り

棚造作・カット 配管囲い(キッチン横:物入れ)

既設天井解体・復旧 配管囲い(キッチン横:物入れ)

点検口作成

【その他工事】

既設浴室鏡・シャワーバー解体 タイル一部解体・撤去含む

浴室鏡取付け(材工共) LIXIL:KF-5010AG

シャワーバー取付け(材工共) LIXIL:スライドバー BF-FB27

浴室給水給湯配管新設工事

浴室給水給湯配管新設工事

天井裏給水給湯配管新設工事

トイレ給水給湯配管新設工事

C工事 給水給湯管新設工事

【水道工事】

既設給水・給湯管止水工事

給水管新設工事 ポリブデン管

給湯管新設工事 ポリブデン管

配管工事 継手類取付け・接続・施工費

ブロックコア抜き パイプシャフト ブロック

【造作工事】

露出部分造作工事 下地・仕上げ

廊下梁部分

洗面(ライニングカウンター・化粧台横)

既設壁解体・復旧 プラスターボード使用

ライニングカウンター・キッチン横・ユニット裏

キッチンパネル貼り

点検口作成 玄関・洗面・キッチン横

クロス貼り工事 キッチン横2㎡ ユニット裏4㎡

露出配管造作工事

露出配管造作工事

水道メーターボックス内給水給湯配管工事

水道メーターボックス内給水給湯配管工事

キッチン給水給湯配管新設工事

キッチン給水給湯配管新設工事

本日は、建築のまめ知識の中から「檜」について触れてまいります。

日本建築の象徴的なものと言えば木であると思いますが、その中でも「檜」は特別なものとして扱われます。

「檜」ってどんな特長があるのでしょうか。

まず、檜とは・・

木材の一種で、ヒノキ科ヒノキ属の常緑針葉樹のことです。耐久性や品質で世界最高レベルの建築木材と言われています。その理由は、桧の内部に含んでいる油性成分やアロマ効果や殺菌効果、構造強度など、いろいろな特性によります。

構造強度がよくわかるのが、1300年前に建てられた法隆寺や薬師寺の塔は、いまもなお高い品質を保ち続けていることからもわかります。

それでは、檜の特徴は・・

・木目の美しさ

檜は表面の非常に美しい一つ目の木目が特長です。高級感があり、光沢のある見た目は長年使うことにより、表面に艶や味といった風味が現れます。

・耐久性が圧倒的

桧はなんと言っても耐久性が圧倒的に優れています。冒頭で触れたたとおり、日本最古の木造建築である法隆寺にもその檜は使われています。1300年経っても当時と変わらない状態で維持し続けていることが、その耐久性を示していると言えるでしょう。

その他にも 香り アロマ効果 抗菌効果 と言った特長があります。

日本建築では檜の他にも杉がよく使用されますが、杉は軽さと加工のしやすさが特長です。

それでもやはり香りや耐久性の点では檜の方が優れていることからも檜の方が重宝されるわけです。

ただ、杉は檜に比べて成長が早く、杉は植林後20~30年で使える太さに成長しますが、檜は40年~50年かかることが多いです。

そのように、杉にも特長があるということで檜と杉が日本建築では多く使われるのです。

どうでしょうか、参考になりましたか・・・

以上です。

〈丸商の工事事例紹介〉

マンション内の水道工事

A工事 給水・給湯管新設工事

【水道工事】

既設給水・給湯管止水工事

給水管新設工事 ポリブデン管

給湯管新設工事 ポリブデン管

配管工事 継手類取付け・接続・施工費

ブロックコア抜き パイプシャフト ブロック

【造作工事】

既設壁解体・復旧 プラスターボード使用

洗濯機裏・キッチン間仕切り・トイレ

キッチンパネル貼り 洗濯機裏

点検口作成 玄関・洗面所・リビング・廊下

露出部分造作工事 クロス補修含む

クロス貼り替え工事 キッチン壁

浴室給水給湯配管新設工事

洗濯給水給湯配管新設工事

洗濯給水給湯配管新設工事

天井点検口作成

天井点検口作成

天井裏給水給湯配管新設工事

天井裏給水給湯配管新設工事

B工事 給水・給湯管新設工事

【水道工事】

既設給水・給湯管止水工事

給水管新設工事 ポリブデン管

給湯管新設工事 ポリブデン管

配管工事 継手類取付け・接続・施工費

ブロックコア抜き パイプシャフト ブロック

【造作工事】

露出部分造作工事 ベニヤ板

既設壁解体・復旧 プラスターボード使用

既設天井解体・復旧 キッチン横物入れ・押入れ

キッチンパネル貼り 洗濯ライニングカウンター

棚造作・カット 配管囲い(キッチン横物入れ)

点検口作成 玄関・廊下・洗面

洗濯給水給湯配管新設工事

洗濯給水給湯配管新設工事

浴室タイル 石綿(アスベスト)含有材 石綿取扱作業従事者が作業を実施

浴室タイル 石綿(アスベスト)含有材 石綿取扱作業従事者が作業を実施

点検口 天井裏給水給湯配管新設工事

点検口 天井裏給水給湯配管新設工事

天井裏給水給湯配管新設工事

天井裏給水給湯配管新設工事

C工事 給水給湯管新設工事

既設給水・給湯管止水工事

給水管新設工事 架橋ポリエチレン管

給湯管新設工事 架橋ポリエチレン管

配管工事 継手類取付け・接続・施工費

ブロックコア抜き パイプシャフト ブロック

【造作工事】

既設壁解体・復旧 プラスターボード使用

ライニングカウンター・キッチン横壁

天井点検口作成 洋服入れ・廊下押入・廊下物入

キッチンパネル貼り

配管囲い造作 冷蔵庫置き場奥

廊下物入(棚板カット含む)

点検口作成 玄関・廊下

給湯器取替工事

給湯器取替工事

水道メーターボックス内給水給湯配管新設工事

水道メーターボックス内給水給湯配管新設工事

天井 点検口作成

天井裏給水給湯配管新設工事

天井裏給水給湯配管新設工事

キッチン給水給湯配管新設工事

キッチン 壁内給水給湯配管工事

キッチン 壁内給水給湯配管工事

壁 キッチンパネル貼り工事

配管囲い造作

昨年末から議論が交わされてきていた年収「106万円の壁」の撤廃案が本日、16日閣議決定されました。

年金法案をめぐっては、厚生年金の積立金を使って、就職氷河期世代の人たちなどが将来受けとる基礎年金の額を底上げする案に対し、自民党内で反対の声が強く、国会への提出が大幅に遅れてここまで最終結論が伸びてしまったという事です。

ここでもう一度おさらいですが、この年収「106万円の壁」ではどういった人が対象となり、何がどう困るのかを本日は触れてまいりますが、正直、私のように普通にお勤めしていて家族も居ない者にとっては全く関係のない話でしたので、皆様の方がよくわかっているとは思いますが、この「106万円の壁」は、社会保険料の負担に関わる話であります。パートなどで働く人が年収106万円以上になると配偶者の扶養を外れて、自分で年金保険料を負担することになります。その分、手取りが減ってしまうため、「働き控え」をする人もいるとされています。この壁を撤廃する案を厚生労働省が審議会の部会に示し、了承されたということであります。

さて、今後この話はどうなっていくかでありますが、「106万円の壁」と比べてより高い壁であり、難所であるのが「130万円の壁」だ。年収が130万円を超え、基礎年金、国民医療保険の保険料を新たなに負担しても、将来受け取る年金の額は増えないのです。つまり働き損になってしまうということです。

この問題を解決するには、基礎年金で、専業主婦を前提とした配偶者扶養制度、「第3号被保険者」制度を廃止することが必要なのだそうです。

この議論はまだまだ続きそうですね。

〈丸商の工事事例紹介〉

マンション内の水道工事

A工事 給水・給湯管新設工事

【給水・給湯管工事 他】

既設給水・給湯管止水工事

給水管新設 架橋ポリエチレン管

給湯管新設 架橋ポリエチレン管

配管工事 継手類取付け・接続・施工費

ブロックコア抜き パイプシャフト ブロック

配管囲い 冷蔵庫脇・押入れ

天井解体・復旧 押入れ

壁解体・復旧 プラスターボード使用

冷蔵庫脇・ライニングカウンター

キッチンパネル貼り 2箇所

点検口作成 玄関・廊下・洗面

浴室鏡・シャワーバー解体 タイル一部解体・復旧含む

浴室鏡 取付け含む LIXIL:KF-5010AG

シャワーバー 取付け含む LIXILスライドバー:BF-FB27(1000)

浴室給水給湯管新設工事

アスベスト含有の為、防護服着用で作業

浴室給水給湯配管新設工事

キッチン給水給湯配管新設工事

B工事 給水・給湯管新設工事

【給水・給湯管工事 他】

既設給水・給湯管止水工事

給水管新設 架橋ポリエチレン管

給湯管新設 架橋ポリエチレン管

配管工事 継手類取付け・接続・施工費

ブロックコア抜き パイプシャフト ブロック

配管囲い 冷蔵庫脇・押入れ

天井解体・復旧 押入れ

壁解体・復旧 プラスターボード使用

冷蔵庫脇・ライニングカウンター

キッチンパネル貼り 2箇所

点検口作成 玄関・廊下・洗面

浴室鏡・シャワーバー解体 タイル一部解体・復旧含む

浴室鏡 取付け含む LIXIL:KF-5010AG

シャワーバー 取付け含む LIXILスライドバー:BF-FB27(1000)

点検口作成

コンクリートコア抜き

天井裏給水給湯配管新設工事

天井裏給水給湯配管新設工事

水圧テスト

洗濯給水給湯配管新設工事

収納内給水給湯配管新設工事

C工事 給水・給湯管新設工事

【水道工事】

既設給水・給湯管止水工事

給水管新設工事 架橋ポリエチレン管

給湯管新設工事 架橋ポリエチレン管

配管工事 継手類取付け・接続・施工費

ブロックコア抜き パイプシャフト ブロック

【造作工事】

露出部分造作工事 ベニヤ板(押入れ)

既設壁解体・復旧 プラスターボード使用

冷蔵庫裏・洗濯ライニングカウンター

既設天井解体・復旧 押入れ

キッチンパネル貼り 冷蔵庫裏・洗濯ライニングカウンター

配管囲い 冷蔵庫裏

点検口作成 玄関・廊下・洗面

キッチン給水給湯配管新設工事

給湯器取替え工事

給湯器取替え工事

キッチン横給水給湯配管新設工事

キッチン横 露出配管部造作工事

今日はアスベストについて話を進めてまいります。

まずは、「アスベスト」とは何ぞや・・というところからですが、アスベストは別名「石綿」とも呼ばれていますが、天然に存在する鉱物繊維でその使用されてきた歴史は数千年にも及ぶとも言われています。耐熱性、耐摩耗性、などに優れているため20世紀中盤頃から後半にかけて建築材料や工業製品に広く利用されました。

例えば私たちの建築の分野では断熱材や外壁材、内装の壁下地などに一時期よく使われておりました。

しかし、その微細な繊維が人体に有害であることが判明し、現在では日本でもその使用が禁止されています。

次にアスベストは人体に有害であることがわかった・・とありますが、どんな害があるのでしょうか・・

よく言われるのが肺がんや肺疾患です。石綿の繊維を吸い込んでしまうと潜伏期間は15~40年くらいと言われてすごく危険なものなんです。それ以外にも胸膜、肝臓、腹膜、心臓や血管等に悪性の腫瘍ができる悪性中皮肺のリスクもあり、その潜伏期間は20~50年と言われています。

それほどまでに危険物質であるという事なのです。

このアスベストについては日本では1970~1975年頃がピークで、その後、前述したように人体に多大な害がある事が判明し、その後は徐々に使用量が減少し、1975年には全面禁止になったわけです。

かと言っても、アスベストの使用ピーク時に建てられた建物やアスベストが材料に使われている建築物はその後も存在し続けて、ピーク時から約50年経った現在でもアスベスト材が含有されている建物が存在しているのが実情であります。

そんなアスベストが含有された建物を知らずに解体工事などで壊してしまうと、その時にアスベストの小さな繊維が舞ってしまい、ともすると人が吸い込んでしまうリスクもありますので、今では規制が厳しくなり、2023年10月1日からは解体工事が含まれる工事に関しては、事前にアスベストの含有調査を有資格者によって実施しなければいけない・・ということが義務化されたわけです。

リフォーム工事の場合は解体工事が関わるものが多くありますので、皆様の中にはご協力頂いた方もいるかもしれませんが、ここで紹介してきたような事情があってのことですのでご了承頂きたく思います。

今後も新たな発見があり、色々な規制が設けられるような事態もありますが、我々の工事に関してはそうした規制に従って遂行してまいります。

〈丸商の工事事例紹介〉

マンション内の水道工事

A工事 給水・給湯管新設工事

【水道工事】

既設給水・給湯管止水工事

給水管新設工事 ポリブデン管

給湯管新設工事 ポリブデン管

配管工事 継手類取付け・接続・施工費

ブロックコア抜き パイプシャフト ブロック

【造作工事】

露出部分造作工事 ベニヤ板

既設壁解体・復旧 プラスターボード使用

既設天井解体・復旧 キッチン横物入れ・廊下押入れ

キッチンパネル貼り

棚造作・カット 配管囲い(キッチン横物入れ)

点検口作成 玄関・廊下・洗面

【その他工事】

既設浴室鏡・シャワーバー解体 タイル一部解体・復旧含む

浴室鏡取付け(材工共) LIXIL:KF-5010AG

シャワーバー取付け(材工共) LIXIL:スライドバー BF-FB27(1000)

給湯器 ノーリツ GQ-1625WS

給湯器取付費 既設解体・接続含む

水道メーターボックス内 給水給湯配管新設工事

洗濯給水給湯配管新設工事

洗濯給水給湯配管新設工事

収納内天井裏給水給湯配管新設工事

B工事 給水・給湯新設工事

【水道工事】

既設給水・給湯管止水工事

給水管新設工事 ポリブデン管

給湯管新設工事 ポリブデン管

配管工事 継手類取付け・接続・施工費

ブロックコア抜き パイプシャフト ブロック

【造作工事】

露出部分造作工事 下地・仕上げ 洗濯機上

既設壁解体・復旧 洗濯機ライニングカウンター

トイレ・キッチン横

既設天井解体・復旧 廊下押入れ

キッチンパネル貼り 洗濯機ライニングカウンター

点検口作成

【その他工事】

既設浴室鏡・シャワーバー解体 タイル一部解体・撤去含む

浴室鏡取付け(材工共) LIXIL:KF-5010AG

シャワーバー取付け(材工共) LIXIL:スライドバー BF-FB27(1000)

トイレ壁クロス

キッチン横クロス

上記クロス貼替え工事

キッチン横 壁内給水給湯管配管工事

洗濯給水給湯管新設工事

C工事 給水・給湯管新設工事

既設給水・給湯管止水工事

給水管新設工事 ポリブデン管

給湯管新設工事 ポリブデン管

配管工事 継ぎ手類取付け・接続・施工費

ブロックコア抜き パイプシャフト

洗面化粧台脱着工事

既設壁解体・復旧 プラスターボード使用 クロス含む

点検口作成 クロス補修含む

露出配管部分造作

キッチン脱着

トイレ便器 LIXIL アメージュZ シャワートイレ

上記取付費 接続含む

給湯器 ノーリツ ユコア リモコン付

上記取付費 接続含む

キッチン水栓交換 材工共

トイレ換気扇交換 材工共

《サービス工事》

浴室換気扇交換 材工共

トイレ改修工事 施工前→施工後

給湯器取替工事

給湯リモコン取替工事

先日、5月12日、米国と中国はスイス・ジュネーブでの閣僚級協議において、相互に貸していた高関税を一時的に引き下げ、90日間の関税休戦に合意しました。

両国それぞれの狙いはどこにあるのでしょうか・・?

アメリカ側の狙いとしては 高い関税により米国内の消費者や企業が価格上昇の影響受けており、特に輸入業者や製造業者からの不満が高まっていたことで、今回のこの引き下げは経済的圧力を軽減することが大きな目的にあると言われています。

そしてアメリカとしては中国との貿易赤字を問題視しており、関税政策において貿易赤字を軽減することを図っているものとの見方もあります。

一方、中国側も高関税により、輸出産業が大きな打撃を受けております。これらの産業とそして製造業での雇用削減がされている中で、雇用を守る目的があるとみられています。

また、米国との対話を通じて中国の協調性を示すことも考えられているのではないでしょうか。

短期的な引き下げではありますのので、今後の両国の協議の行方に注目したいところです。

〈丸商の工事事例紹介〉

マンション内の水道工事

A工事 給水・給湯管新設工事

【水道工事】

既設給水・給湯管止水工事

給水管新設工事 架橋ポリエチレン管

給湯管新設工事 架橋ポリエチレン管

配管工事 継手類取付け・接続・施工費

ブロックコア抜き パイプシャフト ブロック

【造作工事】

露出部分造作工事 ベニヤ板

既設壁解体・復旧 プラスターボード使用

冷蔵庫裏・洗濯ライニングカウンター

既設天井解体・復旧 押入れ

キッチンパネル貼り 冷蔵庫裏・洗濯ライニングカウンター

配管囲い 冷蔵庫裏

点検口作成 玄関・廊下・洗面

浴室給水給湯配管新設工事

浴室給水給湯配管新設工事

洗濯給水給湯配管新設工事

B工事 給水・給湯管新設工事

≪水道・大工・設備工事≫

既設給水管・給湯管止水工事

給水管・給湯管新設工事 支持金具・ジョイント・穴開け・接続含む

洗面化粧台・洗濯機・防水パン 脱着・接続

点検口取付け

壁一部解体・復旧

クロス貼り工事 部分補修

既設カーペット剥がし

フローリング張り(材工共) ノダ 防音フローリング

クッションフロア貼り(材工共)二重貼り 合板張り

トイレクロス貼り

手摺り取付け

システムキッチン LIXIL シエラ

既設キッチン撤去 吊戸棚・換気扇含む

システムキッチン取付け費 接続含む

トイレ給水管接続

給水管

給水管

給湯管 以上 洗濯給水給湯配管新設工事

給湯管 以上 洗濯給水給湯配管新設工事

キッチン給水給湯配管新設工事

作成した点検口より天井裏の作業

作成した点検口より天井裏の作業

コア抜き

コア抜き

天井裏の給水給湯配管新設工事

C工事 給水・給湯管新設工事

【水道工事】

既設給水・給湯管止水工事

給水管新設工事 ポリブデン管

給湯管新設工事 ポリブデン管

配管工事 継手類取付け・接続・施工費

ブロックコア抜き パイプシャフト・PS ブロック

【造作工事】

既設壁解体・復旧 プラスターボード使用 洗濯カウンター

既設天井解体・復旧 押入れ ベニヤ板にて復旧

露出部分造作工事 押入れ ベニヤ板

棚造作・カット 配管囲い キッチン横:物入れ

キッチンパネル貼り

点検口作成 玄関・廊下・洗面

【その他工事】

既設浴室鏡・シャワーバー解体 タイル一部解体・撤去含む

浴室鏡取付け(材工共) LIXIL:KF-5010AG

シャワーバー取付け(材工共) LIXIL:スライドバー BF-FB27(1000)

【トイレ工事】

トイレ便器 LIXIL:アメージュ便器リトイレ

解体撤去・接続・取り付け

トイレ壁・天井 クロス貼り替え

トイレ床 クッションフロア

キッチン給水給湯配管新設工事

浴室壁解体作業は アスベスト対策にて防護服を着用の上作業実施

浴室給水給湯配管新設工事

収納内 給水給湯配管露出部分の造作工事

収納内 給水給湯配管露出部分の造作工事

収納内 給水給湯配管露出部分の造作工事

収納内 給水給湯配管露出部分の造作工事

巨額の最終赤字に陥った日産自動車は経営の立て直しに向けて世界で7工場を削減する方針で、国内の工場も検討の対象に含まれるとしています。さらに国内外でおよそ2万人の従業員を削減する方針で、これまでより踏み込んだ再建策を実行し、業績の改善につなげられるかが焦点です。

日産自動車と言えば、昨年末から今年の年初にかけて経営統合の交渉が行われましたが、交渉は破談となったことは記憶に新しいところでありますが、その交渉に於いても日産の再建策を踏まえた対等合併では埒が明かないとみて日産がホンダの傘下に入る子会社化を持ち掛けたが、日産はその条件が飲めず破談となっていました。

この件に関しても多くの人が日産経営陣に対してプライドが邪魔を日産をダメにするという見解が出ていましたが、その結果、このように2万人規模のリストラ案を断行せざるを得ない状況に追い込まれ、多くの人たちに影響を与えることとなってしまいました。さらにここにきてアメリカのトランプ関税の行方がまだ不透明であることからも、今後の行方が注目されるところと思われます。

〈丸商の工事事例紹介〉

マンション内の水道工事

A工事 給水・給湯管新設工事

【給水・給湯管工事】

既設給水・給湯管止水工事 既設一部給湯管撤去

給水管新設工事 ポリブデン管

給湯管止水工事 ポリブデン管

配管工事 継手類取付け・接続・施工費

ブロックコア抜き パイプシャフト ブロック

コンクリートコア抜き ユニットバス横

【その他工事】

露出部分造作工事 下地 クロス仕上げ

既設天井解体・復旧 プラスターボード使用

既設天井解体・復旧 押入れ ベニヤ板・化粧ボード使用

既設壁解体・復旧 プラスターボード使用

点検口作成

給湯器 ノーリツ リモコン取付け込み GQ-1626WS

給湯器取付け費 既設解体・接続含む

既設サウナ壁・天井 解体・復旧

クロス貼り工事 サンゲツ

浴室カウンター造作

給水給湯配管新設工事・露出部造作工事

給水給湯配管新設工事

天井裏給水給湯配管新設工事

B工事 給水・給湯管新設工事

【水道工事】

既設給水・給湯管止水工事

給水管新設工事 ポリブデン管

給湯管新設工事 ポリブデン管

配管工事 継手類取付け・接続・施工費

ブロックコア抜き パイプシャフト・PS ブロック

【造作工事】

露出部分造作工事 下地 クロス仕上げ

既設壁解体・復旧 プラスターボード使用 ライニングカウンター

既設天井解体・復旧 ベニヤ板

キッチンパネル貼り

棚造作・カット 配管囲い キッチン横:物入れ・押入れ

既設天井解体・復旧 配管囲い キッチン横:物入れ・押入れ

点検口作成 玄関・洗面

【その他工事】

既設浴室鏡・シャワーバー解体 タイル一部解体・撤去含む

浴室鏡取付け(材工共) LIXIL:KF-5010AG

シャワーバー取付け(材工共) LIXIL:スライドバー BF-FB27(1000)

トイレ換気扇交換

浴室内

浴室内

浴室裏側 浴室給水給湯配管新設工事

露出配管部分造作工事

露出配管部分造作工事

キッチン収納内露出配管部分造作工事

キッチン収納内露出配管部分造作工事

C工事 給水・給湯管新設工事

≪水道工事・大工工事≫

既設給水管・給湯管止水工事

給水管・給湯管新設工事 追焚配管新設・支持金具・ジョイント・穴あき

キッチン脱着 接続含む 指定業者施工

洗面化粧台・洗濯機脱着 接続含む

トイレ給水管接続

点検口取付け

壁一部解体・復旧 (トイレ・洗面化粧台・洗濯給水・キッチン・玄関壁・押入れ)

クロス工事 部分補修

露出配管部分造作工事 トイレ・押入・廊下・洗面室

浴槽穴開け 接続含む

給湯器交換 ノーリツGT-1653AWX-T-4BL

作り付け棚・下駄箱脱着 一部補修含む

キッチン給水給湯配管新設工事

システムキッチン脱着 復旧作業

システムキッチン脱着 復旧作業

給水給湯管露出部分造作工事

給水給湯管露出部分造作工事

給水給湯管露出部分造作工事

トイレ給水給湯配管新設工事

トイレ給水給湯配管新設工事

先週、5月7日に株式情報をこのブログでお伝えしましたが、これから週に1度程度お伝えしていこうと思っています。

ということで、本日の株式情報をお伝えします。

まずは、昨日からの東京株式市場の値動きから

12日終値 37,664円

本日13日終値 38,183円 (+539.00円)

これで、4日続伸ということになりました。2月27日以来、およそ2か月半ぶりの高値となりました。

本日の株式上昇は米中両政府が相互に課していた追加関税の引き下げで合意したことが要因です。

〈丸商の工事事例紹介〉

マンション内の水道工事

A工事 給水・給湯管新設工事

【水道工事】

既設給水・給湯管止水工事

給水管新設工事 ポリブデン管

給湯管新設工事 ポリブデン管

配管工事 継手類取付け・接続・施工費

ブロックコア抜き パイプシャフト ブロック

【造作工事】

露出部分造作工事 ベニヤ板

下地・クロス仕上げ・トイレ

既設壁解体・復旧 プラスターボード使用

既設天井解体・復旧 キッチン横1箇所・押入れ2箇所

キッチンパネル貼り

棚造作・カット 配管囲い キッチン横:物入れ・廊下押入れ

点検口作成 玄関・洗面

収納内給水給湯配管新設工事

配管露出部造作工事

配管露出部造作工事

点検口

点検口

天井裏給水給湯配管新設工事

天井裏給水給湯配管新設工事

洗濯給水給湯配管新設工事

本日は昨日に続き介護について触れてまいりたいと思います。

皆さまご存知の通り我が国は少子高齢化が急速に進んでいます。

65歳以上を高齢者、75歳以上を後期高齢化と言いますが、後期高齢者人口比、いわゆる日本の総人口に対しての75歳以上の人の人口が占める割合の平成・令和・今後の見通しの推移が下の通りです。

平成当初 4.8%

令和当初 14.7%

令和47年見通し 25.5% (30年後見通し)

かつて、20人に1人だった後期高齢者の割合が、今後は4人に1人の割合になっていくということです。もう他人事ではないですね。それに伴って、平成当初と令和当初で高齢者施設の利用者数は1.3万人→11.4万人と8倍以上となっており、施設数も10倍程度増えているとのことです。

それだけ介護に対するサービスも以前に比べて充実してきているということです。

さて、介護に相談はどうしていったら良いか・・ということですが、介護の相談窓口として機能しているのが「地域包括支援センター」というところです。

各市町村の市役所の中に介護福祉課など介護のことを担当する窓口がありますが、そのまた市町村から細かく地域を分けて地域包括支援センターというものがあるわけです。

ちなみに丸商のある岡崎市には20施設ほどの地域包括支援センターがあります。

そこの窓口に行って実情の生活状況を話してもらえば、今後はどうしたら良いか、また介護保険に関する手続きのことや介護サービスの提案などをしてくれます。

そこで扱う分野が

住まい 医療 介護 予防 生活支援

といったものです。

ただ、介護が必要になる方の中にもけがや病気で突然そうした状況になる方もいれば、徐々に体の不調がひどくなって、気が付いたら介護が必要な体になっていたなど、そこに至るまでには色々なケースがあります。

けがや病気で入院していて、そのまま介護が必要となる場合には、病院側が支援センターとの架け橋になってくれて、手配してくれるところがありますが、それとは関係なく、徐々に悪くなる方にとってはそんな知識もない方も多いので、そうした窓口の事を事前に調べておいた方が良いと思います。また、市役所の窓口に行けば、生活範囲にある支援センターを紹介してくれるので、そこで介護の担当になるケアマネージャーを紹介してもらったりして、介護サービスが受けられるようにしてくれます。

私ども丸商も今後は単なる建築分野のみにならず、皆様の生活の中で力になれるようにしてまいりたく思っておりますので、そうした介護の分野に関しても今後は必要課題と捉えておりますので、力になれるよう精進してまいりたいと思っております。

〈丸商の工事事例紹介〉

マンション内の水道工事

A工事 給水・給湯管新設工事

【水道工事】

既設給水・給湯管止水工事

給水管新設工事 ポリブデン管

給湯管新設工事 ポリブデン管

配管工事 継手類取付け・接続・施工費

ブロックコア抜き パイプシャフト ブロック

【造作工事】

露出部分造作工事 ベニヤ板

既設壁解体・復旧 プラスターボード使用

既設天井解体・復旧 キッチン横物入れ・押入れ

キッチンパネル貼り

棚造作・カット 配管囲い(キッチン横物入れ)

点検口作成 玄関・廊下

【その他工事】

既設浴室鏡・シャワーバー解体 タイル一部解体・撤去含む

浴室鏡取付け(材工共) LIXIL:KF-5010AG

シャワーバー取付け(材工共) LIXIL:スライドバー BF-FB27(1000)

洗濯給水給湯配管新設工事

洗濯給水給湯配管新設工事

水道メーターボックス内給水給湯配管新設工事

水圧テスト

水圧テスト

収納内 配管露出部造作

収納内 配管露出部造作

B工事 給水・給湯管新設工事

既設給水・給湯管止水工事

給水管新設工事 ポリブデン管

給湯管新設工事 ポリブデン管

配管工事 継手類取付け・接続・施工費

ブロックコア抜き パイプシャフト ブロック

【造作工事】

既設壁解体・復旧 キッチン・洗面・ライニングカウンター・玄関廊下

既設天井解体・復旧 和室押入れ

点検口作成 玄関・キッチン横・洗面横

クロス貼替え

【その他工事】

トイレ便器 LIXIL アメージュ便器 リトイレ

便器YBC-Z30H タンクYDT-Z380H

シャワートイレEA21A

トイレ便器取付費 既設解体・取付費

トイレ床クッションフロア貼替え

トイレ換気扇交換(材工共) 既設解体・接続含む

浴室換気扇交換(材工共) 既設解体・接続含む

給湯器 ノーリツ GQ-1625WS

給湯器取付け工事 既設解体・接続含む

浴槽水栓交換(材工共) 既設撤去 LIXIL:BF-KA345T

洗濯水栓交換(材工共) 既設撤去 LIXIL:SF-WL63RQA

シャワー水栓交換(材工共) 既設撤去 BF-KA145TSG

キッチン水栓交換(材工共) 既設撤去 LIXIL SF-WM430SY(JW)

洗面水栓交換(材工共) 既設撤去 TOTO:TLHG30DQES

給湯器取替工事

水道メーターボックス内給水給湯管新設工事

点検口作成

点検口作成

天井裏給水給湯管新設工事

洗濯・洗面水栓取替え

キッチン・浴室水栓取替え

C工事 給水・給湯管新設工事

【水道工事】

既設給水・給湯管止水工事

給水管新設工事 ポリブデン管

給湯管新設工事 ポリブデン管

配管工事 継手類取付け・接続・施工費

ブロックコア抜き パイプシャフト ブロック

【造作工事】

露出部分造作工事 造作 ベニヤ板

既設天井解体・復旧 ベニヤ板

既設壁解体・復旧 プラスターボード使用

キッチンパネル貼り

棚造作・カット 配管囲い(キッチン横:物入れ)

既設天井解体・復旧 配管囲い(キッチン横:物入れ)

点検口作成

【その他工事】

既設浴室鏡・シャワーバー解体 タイル一部解体・撤去含む

浴室鏡取付け(材工共) LIXIL:KF-5010AG

シャワーバー取付け(材工共) LIXIL:スライドバー BF-FB27(1000)

浴室 給水給湯配管新設工事

浴室 給水給湯配管新設工事

浴室鏡取付け

浴室鏡取付け

洗濯 給水給湯配管新設工事

本日は私事に関連することに触れようと思います。

私は10年ほど前から車椅子生活をしておりますが、今年は介護保険の期限満了で更新の年となります。それで、今度介護保険の認定調査を受けることになっています。

調査員と面談して、今現在の介護保険の等級を決めていくものです。

読者の中にも今後、介護にお世話になる方や身内の方が介護のことに関連してくる方なども居ると思いますが、そんな介護保険について紹介していきたいと思います。

まずは介護保険とは、介護を必要とする方に費用を給付し、適切なサービスを受けられるようにサポートする保険制度であります。各市町村の役所には介護保険課があるとは思いますが、そこでこの制度を取り扱いしているわけです。

ちなみに介護の等級の種類には3種類あります。

自立 要支援 要介護

です。

自立は文字通り自立していますので、介護を必要としない人を差しますので、介護保険に該当するのは「要支援」と「要介護」ということになります。

要支援の中に等級が 要支援1 要支援2

要介護の中には 要介護 1~5 まで

がありそれぞれ数字が上がるに連れ、症状が重い方になっていくわけです。

ちなみに車椅子生活をしている私が今まではずっと「要介護3」であります。

次に、介護保険に加入している人が受けられるサービスが

訪問介護・訪問看護・訪問入浴介護・訪問リハビリテーション

通所介護(デイサービス)他ショートステイなど

特定施設入居者生活介護・福祉用具貸与

住宅改修費の支給(介護リフォームの補助金)

など

があります。

私ども住宅建築業にとっては介護リフォームにてこのサービスの手続をすることがよくあります。

ちょっと項目だけをざっと綴ってきましたが、読者の方の父母世代や祖父母世代でまだ、介護サービスを受けていないけど、受けた方が良いのかな・・と思い悩むこともあると思いますが、次回は最初のとっかかりのところで、介護の相談はどうしたら良いのか・・や手続き等を紹介してまいりたいと考えています。

〈丸商の工事事例紹介〉

マンション内の水道工事

A工事 給水・給湯管新設工事

<給水・給湯管工事>

既設給水・給湯管止水工事

給水管新設工事 ポリブデン管

給湯管新設工事 ポリブデン管

配管工事 接手類取付け・接続・施工費

ブロックコア抜き パイプシャフト ブロック

<その他工事>

既設壁解体・復旧 プラスターボード使用

既設天井解体復旧 押入れ(ベニヤ板・カラー合板にて復旧)

キッチンパネル貼り

点検口作成 玄関・廊下・洗面(壁・天井)

既設吊戸棚脱着

既設浴室鏡・シャワーバー解体

浴室鏡取付け

シャワーバー取付け

給湯器 ノーリツ リモコン取付け込み GQ-1626WS

給湯器取付費 既設解体・接続含む

トイレ換気扇取付け 既設解体・接続含む

浴室換気扇取付け 既設解体・接続含む

シャワー水栓

洗濯水栓

浴室水栓

和室クーラー撤去

キッチン給水給湯配管新設工事

洗濯給水給湯配管新設工事

洗濯給水給湯配管新設工事

壁内給水給湯配管新設工事

壁内給水給湯配管新設工事

浴室給水給湯配管新設工事

B工事 給水・給湯管新設工事

【水道工事】

既設給水・給湯管止水工事

給水管新設工事 ポリブデン管

給湯管新設工事 ポリブデン管

配管工事 継手類取付け・接続・施工費

ブロックコア抜き パイプシャフト ブロック

【造作工事】

露出部分造作工事 ベニヤ板

既設壁解体・復旧 プラスターボード使用

既設天井解体・復旧 キッチン横・押入れ

キッチンパネル貼り

棚造作・カット 配管囲い(キッチン横:物入れ)

点検口作成 玄関・廊下・洗面

【その他工事】

既設浴室鏡・シャワーバー解体 タイル一部解体・撤去含む

浴室鏡取付け(材工共) LIXIL:KF-5010AG

シャワーバー取付け(材工共) LIXIL:スライドバー BF-FB27

点検口作成

浴室給水給湯配管新設工事

浴室給水給湯配管新設工事

コア抜き工事

コア抜き工事

天井裏給水給湯配管新設工事

キッチンパネル仕上げ

キッチンパネル仕上げ

C工事 給水・給湯管新設工事

【水道工事】

既設給水・給湯管止水工事

給水管新設工事 ポリブデン管

給湯管新設工事 ポリブデン管

配管工事 継手類取付け・接続・施工費

ブロックコア抜き パイプシャフト ブロック

【造作工事】

棚造作・カット 配管囲い(キッチン横:物入れ)

既設壁解体・復旧 プラスターボード使用

既設天井解体・復旧 キッチン横・押入れ

露出部分造作工事 ベニヤ板

キッチンパネル貼り

点検口作成 玄関・廊下・洗面

【その他工事】

既設浴室鏡・シャワーバー解体 タイル一部解体・撤去含む

浴室鏡取付け(材工共) LIXIL:KF-5010AG

シャワーバー取付け(材工共) LIXIL:スライドバー BF-FB27

給湯器(ノーリツ) GQ-1626WS リモコン取付け込み

給湯器取付費 既設解体・ガス接続含む

トイレ換気扇交換(材工共) 既設解体・接続含む

浴室換気扇交換(材工共) 既設解体・接続含む

浴槽水栓交換(材工共) BF-KA345T

シャワー水栓交換(材工共) BF-KA145TSG

洗面水栓交換(材工共) TOTO:TLHG30DQES

キッチン水栓交換(材工共) LIXIL:SF-WM430SY(JW)

網戸張替え 掃き出し

給湯器取替工事

給湯リモコン取替工事

浴室給水給湯配管工事

洗濯給水給湯配管新設工事