本日、7月8日は、安倍晋三元首相が凶弾に倒れたあの日から、3年の月日が経つ節目の日です。

あの衝撃的な事件は今なお日本中に深い悲しみと衝撃を残し、私たちの記憶に刻まれ続けています。

今年も、奈良市川上町にある**三笠霊苑の慰霊碑「留魂碑(りゅうこんひ)」**には、多くの関係者や支持者が訪れ、安倍元首相への追悼の意を表しました。

中でも注目されたのは、石破茂首相がこの日午後、慰霊碑を訪れ、静かに花を手向け、15秒間にわたって深く手を合わせた姿でした。

この「留魂碑」は、2023年7月、自民党奈良県連の有志らにより建立されたもので、安倍氏が生前に好んでいたという言葉「不動心」が刻まれています。

石破首相は記者団の取材に応じ、「どうか日本の国を見守ってほしいと伝えた」と語り、事件についても「卑劣な犯行であり、主権者である国民の意思表示を妨げる暴力は、決して許されるものではない」と力強く言及しました。

参院選2025──変化する政局と問われる民意

今年は、奇しくも3年前と同じく参議院議員選挙の年。

当時は安倍元首相の死が大きな波紋を呼び、政局に影響を与えましたが、今回の選挙では自民党が厳しい立場での戦いを強いられています。

支持率の低下、旧統一教会問題、経済政策への不満などを背景に、自民党の「盤石」とも言われた組織力に陰りが見え始める中、野党も共闘の動きを見せつつあります。

しかし、安倍元首相が生前に語っていた「強い日本」「未来への責任」をどう受け継ぎ、実現していくのか──それは今を生きる政治家や有権者の大きな問いとなっています。

終わりに──「不動心」の意味するもの

安倍元首相の慰霊碑に刻まれた「不動心」という言葉。

変わりゆく政局の中でも、何があってもぶれない信念や国家観の重要性を、私たちに問いかけているように感じます。

この7月8日という日は、政治や思想を超えて、日本の未来を真剣に考える大切な「祈りの日」であると改めて実感しました。

<丸商のリフォーム工事の施工例>

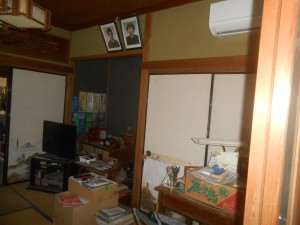

A工事(名古屋市守山区) 和室改修工事

既設床解体・撤去 畳含む

床下地処理工事

床フローリング張り工事

壁下地処理工事

壁クロス貼り工事 (サンゲツ)

和室改修工事 施工前

既設床組解体→床組み新設

床下地構造用合板

床下地構造用合板

床 タイルカーペット張り

床 タイルカーペット張り

壁下地工事

和室改修工事 施工後

B工事(名古屋市守山区) 洋間改修工事

既設床解体・撤去

床下地組み工事 ステ張り工事含む

床フローリング張り工事

床解体撤去

床解体撤去

床組み工事

床下地構造用合板

床下地構造用合板

床張り工事

壁下地及び断熱材

天井下地

クロス貼り

洋間改修工事 施工後

洋間改修工事 施工後

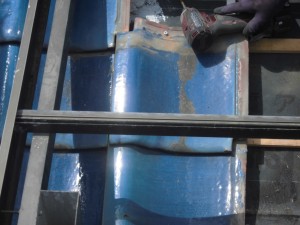

C工事(豊田市) 外壁防水工事(防水コーキング打設工事)

外壁防水工事 施工前

外壁防水工事 施工前

マスキングテープ→コーキング打設

外壁防水工事

外壁防水工事

外壁防水工事 作業の様子

外壁防水工事 作業の様子

お住まいの悩み、私たちが解決します。

丸商株式会社では、住宅の内装から外装、防水まで、お客様の安心と快適な住まいづくりをお手伝いしております。お気軽にご相談ください。

今日は令和7年7月7日で、7並びのとても縁起が良いとも言われています。この日に何か始めると良いと言われていますが、皆さんの中にも今日から何かを始めた方も居るのではないでしょうか。

月並みではありますが、今日、この7並びの日がどうして縁起が良いのか・・

調べてみましたのでご紹介いたします。

縁起が良い理由・・・

1. 七夕(たなばた)だから

• 日本では毎年**7月7日は「七夕」**です。

• 織姫と彦星が1年に1度だけ天の川を渡って会えるというロマンチックな伝説。

• 短冊に願い事を書く風習があり、「願いが叶う日」として縁起が良いとされます。

2. 7が3つ並ぶ「777」は縁起が良い数字

• パチンコやスロットでも「777」は大当たり。

• 西洋でも日本でも「7」はラッキーナンバー。

• 「7」が3つ並ぶことで、その幸運が倍増・三倍増されるような感覚があります。

3. 暦の上でも珍しい

• 令和「7」年、「7」月「7」日と同じ数字が並ぶ年は限られているため、記念日やイベントにぴったり。

• 結婚記念日・入籍日・開業・契約など「縁起を担ぐ日」として選ばれることも。

とのことのようです。

ところで私たちも当たり前のように「ラッキー7」とか言って7は縁起が良いとか幸運のナンバーとして扱っていますが、何故「7」は縁起が良いとされるのでしょうか。

そのことについても調べてみましたので紹介します。

日本における「7」のラッキー性の理由

① 仏教・民間信仰での「七」にまつわる風習

• 仏教では「四十九日」が重要ですが、これは7日ごとに7回の法要を行うという習慣から来ています(初七日、二七日…)。

• 「七福神」も幸福や財運をもたらす神々で、「7体の神様」は縁起が良い象徴。

• 「七回忌」「七草粥」「お七夜」など、日本の暮らしに「7」が深く根づいています。

② 「七夕」など年中行事が多い

• 7月7日の七夕(たなばた)は、「願いが叶う日」として知られています。

• 神事や年中行事に「7」が関わる例が多く、自然と縁起の良い数字として根づきました。

③ 語呂・響きの良さ

• 「七(しち)」の音が「幸(しあわせ)」や「質(しっかり)」など、前向きな響きを連想させる。

• 漢数字の中でも形がシンプルで覚えやすく、「縁起が良い」と感じやすい。

以上のことなどが挙げられるそうです。

という事で、私もささやかながら**“幸運祈願”**をしに、熱田神宮へ参拝してきました。

熱田神宮は、三種の神器のひとつ「草薙剣(くさなぎのつるぎ)」が祀られている、全国的にも霊験あらたかな神社です。

「今日は特別な日だからこそ、良い“気”を吸収して、新たな気持ちで前向きに進みたい」

そんな思いで手を合わせてきました。

そして今日は偶然にも熱田神宮内にある上知我麻神社にて奇跡的な写真が撮影出来ました。

ちなみにこうした写真について聞いたところ、上知我麻神社(かみちがまじんじゃ)は古くからの歴史と霊験あらたかな場所として知られており、そういった神聖な場で、お社の上からまるで後光のように太陽の光が差す光景はまさに「良い兆し」「神様のお導き」や「守護」を感じさせるものとのことです。

そして丸商㈱にとってはこのような光景に出会えたことは

・基盤の強化

・ご縁の拡大

・新しい展開への後押し

といった良いサインともとれるとのことでした。

特に今日は令和7年7月7日の「7並び」の日ということで、タイミングとしても最高との事でした。

皆様とのご縁を大切に考え、いつか良い出会いができたらいいなと思っております。

そして、皆様にも良いことがありますよう、お祈りいたします。

(追伸)

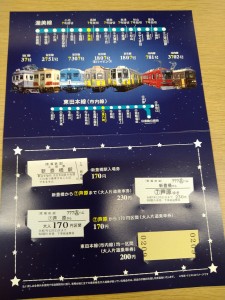

本日は私共のスタッフが某駅近くを通ったところ、写真のような記念切符が販売されていたそうです。

今日は至るところで「7並び」の記念催しもあったようですが、近年稀に見る特別な日に、こんな縁起の良いお話を伝えられることは本当に幸せを感じております。

<丸商のリフォーム工事の施工例>

A工事(豊明市) 屋根補修工事

既設桟瓦外し及び残土処理

<屋根葺き直し工事>

下地工事 合板打ち

桟瓦葺き直し工事 既設瓦使用

<桟瓦ビス止め工事>

桟瓦ビス止め工事 南側 軒先から3列

屋根補修工事 施工前 軒先より3列補修

屋根補修工事 施工前 軒先より3列補修

既設瓦外し及び残土処理

下地合板打ち→防水ゴムアスルーフィング張り

瓦桟打ち ※瓦葺き直しにて瓦ビス止めする為の下地

瓦桟打ち ※瓦葺き直しにて瓦ビス止めする為の下地

桟瓦葺き直し→施工後

※瓦をビス止めし強風時の飛散予防

※瓦をビス止めし強風時の飛散予防

B工事(名古屋市中川区) サッシ廻り防水工事

サッシまわり及び外壁防水シーリング打設工事

サッシ廻り防水工事 施工前

サッシ廻り防水工事 施工前→施工中→施工後

サッシ廻り防水工事 施工前→施工中→施工後

サッシ廻り防水工事 施工後 ※白い部分防水シーリング

シーリング工事 ※白い部分防水シーリング

シーリング工事 ※白い部分防水シーリング

サッシ廻りシーリング工事 施工中→施工後

サッシ廻りシーリング工事 施工中→施工後

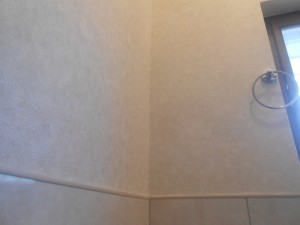

C工事(豊田市) トイレ改修工事

既設トイレ便器・床解体撤去

床下地組み工事 高さ調整含む

床下地工事

床フローリング張り工事

壁 クロス貼り工事

便器取付け工事 給排水接続含む

トイレ改修工事 施工前

トイレ改修工事 施工前

既設トイレ解体撤去 便器・床

床組み→床下地 合板張り

壁クロス貼り工事

便器取付け工事 施工前→施工後

昨日7月4日(金)、気象台は東海地方が「梅雨明けしたとみられる」と発表しました。平年より15日早い梅雨明けで、統計史上3番目タイの早さで夏の到来となりました。

近年、地球温暖化の影響で異常気象が目立ちますが、では何故、地球温暖化になるとこうした早い梅雨明けやここ数日は地域によって集中豪雨が発生したり雷が発生しておりますが、どのような因果関係があるのでしょうか。

その要因の一つが大気中の水蒸気量が増加していること

暖かい空気はより多くの水蒸気を含むことが出来るため(飽和水蒸気量)、降るときに一気に大量の雨になる・・これが各地で起きている豪雨になっているわけです。そして併せて温暖化により梅雨前線が不安定化・活発化し、一部の地域に雨をもたらす傾向があるのだそうです。

そして早い梅雨明けは、太平洋高気圧が平年より早く強まり、梅雨前線が北に押し上げられて早い梅雨明けになるのだそうです。

ざっと簡単にまとめたものではありますが、地球温暖化が及ぼす影響がこの雨のこと一つをとっても非常に大きいもので、地球温暖化の問題がよく話題にあがりますが、非常に奥が深いものだと感じるばかりです。

<丸商のリフォーム工事の施工例>

安城市のお客様宅で 給水管工事 を実施しました。

内容は以下の通りです:

給水工事 外配管

給水管交換(立上げ管) 立水栓・台所

保温材巻き 金物含む

立水栓・パン新設 モルタルハツリ・打設

給水管工事 施工前

給水管工事 外配管埋設

給水管立上げ

給水管立上げ

給水管工事 保温材

給水管工事 保温材

立水栓工事 施工前→施工後

給水管工事外配管 施工前→施工後

給水管工事外配管 施工前→施工後

古い配管の取り替えや断熱処理により、夏場・冬場の温度変化にも強い水回り環境が実現しました。

▼ 雨の多いこの時期、水回りのチェックしませんか?

もし「水が漏れてるかも?」「配管が古くなっている気がする」などの不安があれば、どうぞお気軽にご相談ください。

日米の関税交渉は4月から相互関税上乗せの停止をして期限が7月9日と迫る中、交渉は難航を続けています。この交渉はいったいどうなるのでしょうか。

この件に関してトランプ米大統領のコメントが入ってきています。関税措置を巡る日本との交渉を巡っては「合意できるかどうかは分からない。おそらくできないだろう」と述べました。日本からの輸入品に対する関税について「我々が決定する30%か35%を支払うよう求める」と表明した。大統領専用機内で記者団に語りました。

続けてトランプ氏は「日本はとても強硬だ。あまりにも甘やかされてきており、合意に達することは非常に困難だ」と述べ、米国産の自動車やコメを受け入れないことや、巨額の対日貿易赤字に改めて不満を表明した。トランプ氏は4月2日、一律10%の関税と上乗せ分14%を合わせた計24%の相互関税を日本に課すと発表。7月9日を期限に上乗せ分を停止して交渉を続けてきたが、自動車関税などの扱いを巡って双方の溝は埋まらず、協議は難航していた。トランプ氏は期限の延長は「考えていない」と述べました。

この件に関しては双方が譲らない交渉となりそうですが、どうなっていくのでしょうか。

※本日は丸商の工事紹介をお休みさせて頂きます。

明日、また再開させて頂きますので

よろしくお願いいたします

本日は週に1度お伝えしている株式情報をお伝えいたします。

東証平均株価

前日終値 40,487.39

本日終値 39,986.33 (-501.06円)

第1回目(5月7日)からの動き

5月7日 36,779円 +3,207円

〈この1週間の株式情〉〉

先週からの1週間での株価の動きが+1630円、日経平均も40000円台を回復するなど非常に株価上昇となる1週間となりました。

米国株の上昇などが要因には挙げられますが、その上昇の要因のひとつにイラン・イスラエルの停戦への期待が高まったことにあるとみられています。

トランプ米大統領は停戦合意をコメントしていましたが、正式に合意は交わされてはいないものの、停戦への期待が出てきたことにより原油供給不安が解消され原油価格も下がり株式市場も安定を取り戻したことが挙げられます。

ただし、新たな軍事衝突が起きたり再燃するようなことがあれば再び変動する可能性はありますので、まだまだ流動的であると言えるでしょう。

<丸商のリフォーム工事の施工例>

A工事(岐阜県瑞浪市) 内装工事(和室改修工事)

和室2間 床解体撤去 床束・大引・根太・畳下地板・畳

床束 鋼製束

床組み工事 根太・大引・防腐防蟻処理

床断熱材設置

床下地合板張り工事

床タイルカーペット貼り工事

壁下地工事 ベニア

天井下地 プラスターボード

壁・天井クロス貼り

内装工事 施工前

内装工事 施工前

床 施工前

床 施工前

床組 解体撤去

床組 解体撤去後

床組 解体撤去後

床組 大引

床組 鋼製束

床組 鋼製束

床組 根太・断熱材

下地 構造用合板

下地 構造用合板

タイルカーペット貼り

タイルカーペット貼り

天井 施工前

天井 施工前

天井組み

下地プラスターボード

下地プラスターボード

天井クロス貼り

天井クロス貼り

壁 施工前

壁造作工事 合板→プラスターボード

壁造作工事 合板→プラスターボード

壁下地ベニア→クロス貼り

B工事(安城市) 小屋裏換気口取り付け工事

小屋裏換気口取り付け工事 施工前

小屋裏換気口取り付け工事 施工前

小屋裏の様子

小屋裏の様子

外壁コア抜き

外壁コア抜き

小屋裏換気口取り付け工事 施工後

C工事(田原市) 基礎抱き合せ工事

抱合せ基礎新設

型枠・鉄筋工事 ケミカルアンカー

基礎抱き合せ工事 施工前(既設床解体後の様子)

基礎抱き合せ工事 施工前(既設床解体後の様子)

基礎抱き合せ工事

基礎抱き合せ工事

ケミカルセッター(コンクリート接着用ボンド)

ケミカルセッター(コンクリート接着用ボンド)

鉄筋工事 ケミカルセッター使用

鉄筋工事 ケミカルセッター使用

仕様通りの施工されているかの確認

仕様通りの施工されているかの確認

コンクリート用枠組み設置

コンクリート打設工事

抱き合せ基礎 施工後

抱き合せ基礎 施工後

昨日、こちらのブログでご紹介したように本日、6月30日は一年の折返しの日ということで各地域の神社で「夏越の大祓」の神事が行われたようですが、岡崎の某神社まで行って、まずはこの半年間のお祓いに行き、来る半年間を清らかな気持ちで迎えるこうとができるように祈願してまいりました。

今日は平日にも関わらず、大勢の方がお祓いに来ておりました。

人の多さにもビックリでしたが、もの凄い暑さの中でしたが、宮司の祈祷が始まりましたらさわやかな風が吹き抜け清々しい気持ちで祈祷することができました。

また、皆様も清らかな気持ちで来る半年を迎えられるよう祈願いたします。

<丸商のリフォーム工事の施工例>

A工事(豊田市) 外壁板金張り工事

既設外壁板金解体撤去

断熱材設置工事

防水シート張り工事

胴縁打ち

板金張り工事

既設外壁板金解体後(西面)

下地防水シート・胴縁打ち(西面)

下地防水シート・胴縁打ち(西面)

外壁板金張り(西面)

外壁板金張り(西面)

既設外壁板金解体後(東面)

断熱材設置(東面)

断熱材設置(東面)

防水シート張り(東面)

防水シート張り(東面)

防水シート・胴縁打ち(東面)

防水シート・胴縁打ち(東面)

外壁板金張り工事(東面)

既設板金解体後(北面)

既設板金解体後(北面)

断熱材設置(北面)

断熱材設置(北面)

防水シート張り・胴縁打ち(北面)

防水シート張り・胴縁打ち(北面)

外壁板金張り(北面)

外壁板金張り(北面)

B工事(安城市) 棟木補強工事

添え木取付け工事 材工共

棟木補強工事(天井裏) 施工前

添え木取付け

添え木取付け

令和7年もスタートして早半年が経とうとしています。

今日は、そんな一年の折返し行事として古くから伝わる「夏越の大祓」という行事がありますので紹介したいと思います。

「夏越の祓(なごしのはらえ)」とは、一年の半分を過ごした6月晦日(30日)に行われる、半年に一度の行事です。半年分の穢れ(けがれ)を落とし、後の半年の健康と厄除けを祈願します。起源は日本神話の時代にさかのぼるといわれ、かつては旧暦に行われていましたが、新暦になった現代でも受け継がれています。また、6月と12月、半年の節目に行われるお祓いは「大祓(おおばらえ)」とされているため、「夏越の大祓」と呼ばれることもあるようです。

厄落としとして行われるのが「茅の輪(ちのわ)くぐり」です。茅の輪とは、チガヤという草で編んだ輪のこと。神社の境内に大きな「茅の輪」を作り、くぐり抜けることで病気や災いを免れることができるとされています。多くの神社は神主さんや巫女さんだけでなく、一般の参拝客もくぐることができますよ。

<丸商のリフォーム工事の施工例>

A工事(名古屋市中川区) 屋根葺き替え工事

既設下屋根解体・撤去 棟瓦・残土共

既設土居のし瓦解体・撤去

下地工事 構造用合板張り

防水工事 ゴムアスルーフィング張り

大工工事 桟打ち

屋根葺き替え工事 ガイドライン工法

棟瓦葺き替え工事

土居のし瓦葺き替え工事 二段積み

既設谷樋板金解体・撤去

谷樋板金工事 ガルバリウム鋼板使用

屋根葺き替え工事 施工前

屋根葺き替え工事 施工前

既設屋根解体撤去 瓦・土

下地防水ゴムアスルーフィング張り

谷樋板金張り ガルバリウム鋼板

瓦桟打ち

瓦葺き工事

漆喰工事

漆喰工事

瓦葺き工事

屋根葺き替え工事 施工後

B工事(豊田市) 小口板金巻き工事

小口板金巻き工事

小口板金巻き工事 全面

小口板金巻き工事 施工前→施工後

C工事(豊田市) 小屋裏改修工事

既設小屋裏残骸撤去 一部解体含む

小屋裏構造用合板張り工事 断熱材共

天井地組み工事

天井下地工事 プラスターボード使用

小屋裏 壁面断熱材設置工事

壁面構造用合板

壁面構造用合板

小屋裏壁面 断熱材→構造用合板設置工事

小屋裏補強工事

小屋裏補強工事

小屋裏木材接手金具設置

近年、集成材が使用されるようになった理由

今日は建築のまめ知識で、柱や梁といった構造材に集成材が使用されることが多くなりましたが、その理由について掘り下げようと思います。

〇無垢材と集成材の違い

無垢材とは、1本の天然木から木材を直接切り出して柱や板に加工したもの、一方集成材は複数の木材を強固に接着して作られた木材ですが、無垢材は自然の風合いが魅力ですが、湿度の変化を受けやすく、木材の反りや割れが起こって品質が安定しない難点があります。一方の集成材は、自然の木材である無垢材にはない均一な強度と安定性を誇ります。

かつては接着剤が使われていることに不安の声もありましたが、現代の集成材は厳しい品質管理のもとで生産され、安全性が実証されています。

集成材には、無垢材では求めることができない強度性能の高さや自由な加工バリエーションがあります。

構造用集成材が優れた強度を誇る理由はその製造工程にあります。まず、節や割れなどの欠点のある部分を取り除きます。そして製造工程の中で無垢材では難しい長大材や湾曲した部材なども、集成材なら自由にデザインできます。木材の形状に関わらず強度性能を表示できるため、構造計算に基づいた必要な強度の部材が提供できるのが魅力なのです。そのうえ加工も職人の腕に左右されず均一した木材となること、そして価格も安定していることなどから現代の建築では多く集成材が使用されるようになってきたわけです。

<丸商のリフォーム工事の施工例>

A工事(安城市) 屋根補修工事

既設桟瓦解体

既設残土撤去

下地工事 構造用合板張り

防水工事 ゴムアスルーフィング張り

高さ調整 桟木使用

桟瓦加工

桟瓦葺き直し工事 既設瓦使用・ビス止め

垂木補修工事

東面面戸板取付け工事

屋根補修工事 施工前

屋根補修工事 施工前

既設屋根解体撤去 瓦・土

下地構造用合板張り

下地構造用合板張り

防水ゴムアスルーフィング張り

防水ゴムアスルーフィング張り

瓦桟打ち

瓦葺き工事

屋根補修工事 施工後

屋根補修工事 施工後

面子板取付け工事 施工前→施工後

垂木補修工事 施工前→施工後

垂木補修工事 施工前→施工後

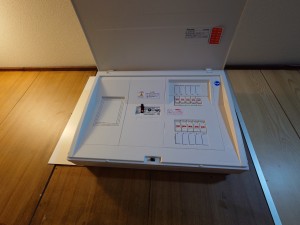

B工事(名古屋市港区) 電気配線交換工事

既設台所天井解体・撤去

既設電気配線解体・撤去

分電盤交換工事 配線含む

電気配線交換工事

電気配線交換工事 分電盤まわり 施工前

電気配線交換工事 分電盤まわり 施工前

分電盤取替え

電気配線交換工事 施工前→施工後

電気配線交換工事 施工前

電気配線交換工事 施工前

電気配線交換工事 施工後

C工事(安城市) 和室改修工事

既設和室床下地解体・撤去

床束交換工事 鋼製束

床下地新設工事 構造用合板(針葉樹)

畳新設

和室床組解体撤去工事

和室床組解体撤去後の様子

和室床組解体撤去後の様子

床組み 大引き・床束

床下地 根太

床下地 根太

柱不良個所補修

床下地 構造用合板

床下地 構造用合板

畳新設工事

今日は鹿児島沖でここ数日、連続して起きている地震について触れてまいります。

鹿児島県のトカラ列島近海(薩摩半島から大島・徳之島あたり)で6月21日朝以降、地震活動が活発化している。福岡管区気象台によると、23日午後5時までの3日間で震度1以上の地震が252回にのぼり、このうち震度4が3回、震度3が15回、震度2が62回、震度1が172回確認された。最も大きな地震は22日午後5時15分に発生したマグニチュード5.2の地震で、悪石島で震度4を観測した。

震源はすべて鹿児島県十島村の悪石島および小宝島周辺に集中しており、特に悪石島では「夜も揺れが絶えず寝不足になる」との住民の声も聞かれる。

トカラ列島近海では、これまでも数年に一度の頻度で地震が集中する傾向がみられ、2023年9月には震度1以上の地震が346回、2021年12月には308回を記録。2021年にはマグニチュード6.1の地震が発生し、悪石島で震度5強を観測、崖崩れなどの被害も発生した。

気象庁も、「トカラ列島近海はもともと地震活動が活発な地域であり、今回の一連の活動についても、今後しばらくは強い揺れを伴う地震が発生する可能性がある」としている。

今回の地震活動を受けて、SNS上では「トカラの法則」が再び注目を集めている。「トカラ列島で群発地震が発生した後、日本国内で大地震が起こる」とする俗説で、2011年の東日本大震災や2016年の熊本地震との関連を指摘する声もある。

この“トカラの法則”について、鹿児島大学の中尾茂教授(固体地球物理学)は「科学的根拠はなく、日本全体が地震多発地帯であることを考慮すれば、これは偶然の一致に過ぎない」と述べ、「場所を問わず、日頃からの防災意識と備えが何より重要だ」と注意を促したとのことです。

<丸商のリフォーム工事の施工例>

A工事(刈谷市) 倉庫控え柱取付け工事・倉庫内の梁補強工事

(控え柱取付け工事)

ベース取付け工事

鉄鋼柱取付け工事 ベース・建物

サビ止め塗装工事 鉄鋼柱

(梁補強工事)

柱新設工事 束石共

梁新設工事 柱間 1.8m

小屋束新設工事 既設梁と新設梁の間

ベース取付け工事

控え柱取付け工事

梁新設工事

柱新設 ベース

柱新設 ベース

柱新設工事

倉庫内梁補強工事 施工後

B工事(刈谷市) トイレ排水管補修工事

既設排水管解体・撤去

床下地工事 断熱材入れ

床フローリング張り工事

排水管交換工事 手洗い器給水・排水管脱着含む

男性用便器 LIXIL

既設排水管廻り土掘り

排水管接続工事

排水管廻り土戻し・整地

トイレ外部排水管接続工事

トイレ外部排水管接続工事

トイレ排水管新設工事

床下地 断熱材

床下地 断熱材

床下地 構造用合板

床下地 構造用合板

床張り工事 フローリング

床張り工事 フローリング

小便器・手洗い設置 トイレ改修工事施工後

小便器・手洗い設置 トイレ改修工事施工後

C工事(西尾市) 土間打ち工事

鉄筋工事 ワイヤーメッシュ

コンクリート打設工事

ウッドデッキ取付け

土間打ち工事 施工前

土間打ち工事 施工前

鉄筋組み工事

鉄筋組み工事

コンクリート打設工事

コンクリート打設工事

ウッドデッキ取付け

ウッドデッキ取付け

本日は1週間ぶりに株式情報をお伝えします。

前日 終値 38354.09円

本日 終値 38790.56円(+436.47円)

第1回目(5月7日)からの値動き

5月7日 36779円

本日 38790円 +2011円

この1週間の株式情報

今週は全体として日経平均が堅調に推移する一方で、トヨタなど個別の大型株はやや弱さが見られました。これには円安・日銀政策・海外の景気動向などが影響している可能性があります。

中東(特にイスラエル・イラン周辺)の緊張が原油価格を押し上げており、それが国内のインフレの一因になっております。

ただ、投資機関は「一時的な供給懸念」であり原油急騰が継続するとはみておらず、安定化する見方が優勢であるとの事です。

また、来週あたり株式情報をお伝えしますので、どうなっているか気になるところであります。

<丸商のリフォーム工事の施工例>

A工事(西尾市) 屋根改修工事

(棟瓦・ひぼ丸瓦葺き替え工事

既設棟瓦解体・撤去

強力棟・漆喰工事(シルガード使用)

棟瓦葺き替え工事 七寸丸瓦使用

ひぼ丸瓦葺き直し工事 下地板金(ガルバリウム鋼板)

(下屋根葺き替え工事)

下屋根解体撤去 瓦土

下地合板打ち

防水ゴムアスルーフィング張り工事

瓦桟打ち

瓦葺き工事

下屋根葺き替え工事 施工前

既設屋根(瓦・土)解体撤去

下地合板打ち

下地合板打ち

防水ゴムアスルーフィング張り

防水ゴムアスルーフィング張り

瓦桟打ち

瓦桟打ち

下屋根葺き替え工事 施工後

下屋根葺き替え工事 施工後

棟瓦・ひぼ丸瓦葺き替え工事 施工前

施工前の棟下漆喰の状況 黒ずみ

施工前の棟下漆喰の状況 黒ずみ

既設棟瓦解体撤去

ひぼ丸瓦解体撤去

ひぼ丸瓦解体撤去

棟瓦解体撤去後

棟瓦解体撤去後

漆喰工事・棟瓦葺き工事

ひぼ丸瓦葺き工事 漆喰工事 下地板金工事

ひぼ丸瓦葺き工事 漆喰工事 下地板金工事

棟瓦葺き替え工事 施工後

ひぼ丸瓦葺き替え工事 施工後

ひぼ丸瓦葺き替え工事 施工後